なぜ今、子どもにお金の教育が必要なの?

「お金のことは大人になってから学べばいい」と思っていませんか?

しかし現代社会では、インフレや年金不安など、子どもたちが将来直面するお金の環境は私たち親世代とは大きく異なります。加えて、SNSやゲームを通じて小学生のうちから「お金を使う機会」が増え、金融リテラシーの差が将来の選択肢を左右する時代になっています。

文部科学省の指導要領では2022年から高校で「資産形成」が正式に組み込まれましたが、小学生〜中学生の段階ではまだ体系的な金融教育は行われていません。そのため、家庭での教育や体験がこれまで以上に重要視されています。

子どもに「将来役立つお金の考え方」を教えるには、まず親自身が正しい知識を持ち、家庭で自然に学べる環境を整えることが第一歩となります。

お金の勉強はいつから始めるべき?年齢別のステップ

「お金の勉強は何歳から始めるのが理想なのか?」と悩む保護者は少なくありませんが、「小学生になったら(おこづかいをもらい始めたら)、お金の教育を始めるべき」と考えています。

幼児期にお金の存在に触れることも大切ですが、“使う・選ぶ・貯める・増やす”というお金の基本機能を理解し、自分で考えて行動できる力が育ち始めるのは、小学校に入ってからです。お金は生活の中にある「現実の教科書」。子どもの成長段階に応じて、以下のようなステップで学んでいくのが理想です。

幼児期(3〜6歳):お金の存在を知る

- 絵本やお買い物ごっこを通じて「お金で物を買う」仕組みに触れる

- 硬貨の種類を覚える、数を数えるといった遊び感覚の学習が中心

- 無理に教え込まず、「興味を持ったとき」に対話するのがポイント

小学校低学年:価値と選択を学ぶ

- おこづかいを通じて「欲しいものを選ぶ」「我慢する」という判断を経験

- お金に「限りがある」ことを体感することで計画性が育つ

- 自分でお金を使ったときの喜びや後悔が学びに変わる

小学校中学年〜高学年:お金の流れと働く意味を学ぶ

- 家計や仕事、税金など、身近な経済活動に興味が出てくる時期

- 「どうやってお金は手に入るの?」「働くって何?」といった質問が出てくる

- 少額の投資や起業ゲームなど、将来につながる体験もできる

大切なのは、「教える時期」を決めつけるのではなく、年齢や関心、子どもの性格に合わせた方法でお金の本質に触れる機会をつくることです。お金を「怖いもの」や「難しいもの」と捉えさせず、正しく付き合う力を少しずつ育てていきましょう。

家庭でできる、お金の教育実践アイデア

お金の教育といっても、特別な教材や知識が必要なわけではありません。家庭の中で、日常のやりとりを通じて実践できることがたくさんあります。

1. おこづかい制度の導入

- 小学校低学年からの導入が一般的

- 金額や頻度は家庭の方針に応じて設定(例:月500円、週100円など)

- おこづかい帳をつけて収支の感覚を養う習慣も◎

2. 買い物体験の活用

- スーパーやコンビニで「予算内でお菓子を選ぶ」「価格を比較する」などの実践

- キャッシュレス決済(電子マネーやプリペイドカード)に触れる機会を設ける

- 保護者が「なぜこの商品を選んだか」「価格をどう見ているか」などを言葉にして説明

3. 家庭内のお手伝い制度

- 特定の仕事に対して報酬を与える「擬似アルバイト」体験(例:洗車100円)

- 労働の対価としてお金が得られるという仕組みを理解できる

- 継続的に行うことで「働くこと=価値を提供すること」を体感できる

4. 親子での対話

- テレビのニュースや広告をきっかけに「お金って何に使うの?」「働くってどういうこと?」といった対話を大切に

- 保護者の「正しい知識」と「オープンな姿勢」が子どもに伝わる金融教育になる

家庭内での金融教育は、親子の信頼関係や会話の質にも直結する学びの場です。日常の中で「お金」を話題にすることをタブーにせず、楽しく前向きに学ぶ空気をつくることが何より大切です。

投資を教えるのは早すぎる?小学生から「投資的思考」を育てる方法

「投資って大人がやるものでしょ?」「子どもにはまだ早いのでは?」

そう感じる方も多いかもしれません。

ですが、投資を学ぶ=株の売買を始めることではありません。

本質は、「お金や時間、労力をどう使って将来の価値を高めるか」を考える“投資的思考”を育てることにあります。

小学生のうちからこうした考え方に触れることで、将来、資産形成においても人生設計においても、大きな武器になります。

投資は「お金を増やす」だけではなく「価値を育てる」こと

投資と聞くと、株や投資信託、FXなどを思い浮かべるかもしれません。しかし、投資の考え方はもっと広く、子どもたちの日常にも応用できます。

たとえば:

- 勉強に時間をかけることで、将来の進路の選択肢が増える

- 植物に水をあげることで、果実が実る

- おこづかいを全て使わず貯金や募金にまわす選択ができる

こうした「未来のために、今をどう使うか」という視点こそが、投資的思考の第一歩です。

小学生でも理解できる「投資の基本」

難しい言葉は必要ありません。次のような話をかみくだいて伝えることで、小学生でも投資の基本を十分に理解できます。

1. 「増やす」という発想を育てる

- 銀行に預けるとどうなるか?

- お金を貯める vs 投資して増やすの違い

- 金利と利息をジュースのポイントにたとえて説明する など

2. 「リスクとリターン」の概念を教える

- 安全な選択=増え方はゆっくり

- チャレンジする選択=増える可能性もあるが減ることもある

- ゲームやスポーツにおける挑戦と似ていることを伝える

3. 身近な企業を通じて「株」に興味を持つ

- 好きな企業(例:ゲーム会社、食品メーカーなど)を調べてみる

- 株主とはどんな存在?どうして企業はお金を集めるの?

- 企業活動が世の中にどう影響しているかを知る

投資は決してギャンブルではなく、「世の中をよくする企業に協力する手段」であることも、ぜひ親子で話しておきたい視点です。

親子でできる!投資的思考を育てる実践アイデア

おこづかい投資シミュレーション

- 実際にお金は動かさなくてもOK

- 例えば「1,000円あったらどの会社に応援したい?」と聞いてみる

- 自分で調べて理由を話すことで、投資の背景にある「調査力」「判断力」が自然と育つ

子どもと一緒に企業研究

- 「この商品はどの会社が作っている?」

- 「売れてる理由は?将来も人気があると思う?」

- 社会や経済とのつながりに関心が広がる

ポイント投資や少額投資サービスを活用(※親の管理下で)

- 最近では1円〜、ポイントでできる投資体験サービスも多数

- リアルなお金を使わなくても「値動き」「損益」を体験できる

- 成績をグラフで可視化して一緒に振り返るのも効果的

「時間を味方につける」考え方

- 複利の仕組みや「早く始めるほど増えやすい」投資の基本を伝える

- 貯金と投資の違いをシンプルに説明する(例:「雪だるま」や「木を育てる」イメージ)

▼ 投資は「選ぶ力」を育てる教育でもある

投資の本質は「どこにお金を使うかを自分で判断する」こと。

これは将来、買い物をするとき、仕事を選ぶとき、人間関係を築くときなど、人生のあらゆる場面に通じる力です。

だからこそ、小学生のうちから「自分で考えて選ぶ」体験を積ませることが、投資的思考の育成につながるのです。

お金のことを早いうちから学ばせることに対して不安があるかもしれませんが、子どもは驚くほど素直に吸収します。大切なのは「投資=お金儲け」ではなく、「未来をよりよくする選択肢」として教える姿勢です。

親子で参加できる「お金と投資の勉強会(基礎編)」のご案内

勉強会の目的と特徴

小学生とその保護者が一緒に参加する、2時間の金融教育講座です。家庭では教えづらい「お金の基礎」「資産形成」「投資の考え方」などを、楽しみながら親子で学べます。

講師は、金融の専門知識を持つ「金融投資教育インストラクター」が担当。座学だけでなく、ワークや親子対話を通じて「体験する学び」を重視しているのが大きな特長です。

この勉強会は、社会貢献として提供されており、参加費は無料。特定の金融商品の販売や勧誘を目的としない、中立的で信頼できる教育の場となっています。

学べる内容(基礎編)

この勉強会では、親子が一緒に以下のようなテーマを体験的に学びます:

- お金を「使う」「増やす」「守る」という役割と仕組みの理解

- 投資とは何か、資産形成と資産防衛の基本的な視点

- 将来に向けた賢い習慣と考え方の芽生え

また、講座終了後には、記念品のプレゼントなど、親子での学びの思い出となる特典も用意されています。

安心して参加できる、親子の学び場

この勉強会(基礎編)は、金融に関する正しい知識を親子で同時に学べる、貴重な機会です。

参加条件や開催方法が明確で、講師・カリキュラムの信頼性も高く、初めての方でも安心して参加できます。また、希望者には続編となる親向け講座や親子向け実践講座も用意されており、段階的に学びを深められる構成になっています。

「子どもにお金のことをきちんと伝えたい」「将来の選択肢を広げてあげたい」と考えるすべてのご家庭に、ぜひご参加いただきたい内容です。ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

勉強会の詳細はこちら→https://jfiea.or.jp/oyako-kiso_lp/

もっと具体的な内容を学びたい方向けの勉強会もご用意

基礎編を体験した後、「もっと学びたい」と感じた方のために、2つのステップアップ講座も用意されています。

親子向け実践講座:「株式・外貨投資実践勉強会(実践編)」

- 参加費:約11,000円(税込)/親子1組

- 実際の少額投資を行いながら、親子で投資の基本スキルを実践的に学びます。

- 成果発表会や成績優秀者への表彰など、学びが形になる取り組みもあり、楽しみながら学べる構成です。

※投資にはリスクが伴い、利益を保証するものではありません。講座内でもリスク管理について丁寧に説明があります。

信頼できる「学びの場」を選ぶことの重要性

世の中には数多くの「金融セミナー」「マネー講座」がありますが、実はその90%以上が、保険・証券・不動産などの“販売”を目的にした営業型セミナーであると言われています。中立性のない情報を、正しい知識と信じてしまうことは非常に危険です。

そんな中で、当協会が開催する講座は、金融商品を売ることを一切目的としておらず、中立的かつ実践的な内容に特化しているのが大きな特徴です。

日本金融投資教育協会(JFIEA)とは

JFIEAは、「すべての人に正しい金融教育を」という理念のもと、金融教育を支援するの教育団体です。

当協会が開催する講座は、金融商品を売ることを一切目的としておらず、中立的かつ実践的な内容に特化しているのが大きな特徴です。

また、講師は全員、協会が認定する「金融投資教育インストラクター」資格を有しており、営利目的ではない本当の“教育の場”を提供しています。

「学ぶ楽しさ」と「将来につながる力」を、今こそ親子で

お金を学ぶことは、「人生をより良く生きるための選択肢を増やすこと」にほかなりません。

ぜひ、今回のコラムをきっかけに、お子さまと一緒にお金や投資の話をする時間をつくってみてください。

そして、もし「何から始めたらいいかわからない」と感じたら、安心して第一歩を踏み出せる学びの場になるはずです。

未来を生きる子どもたちが、自分の力で判断し、選択し、豊かに生きていけるように。

お金の学びを、今日から親子で始めてみませんか?

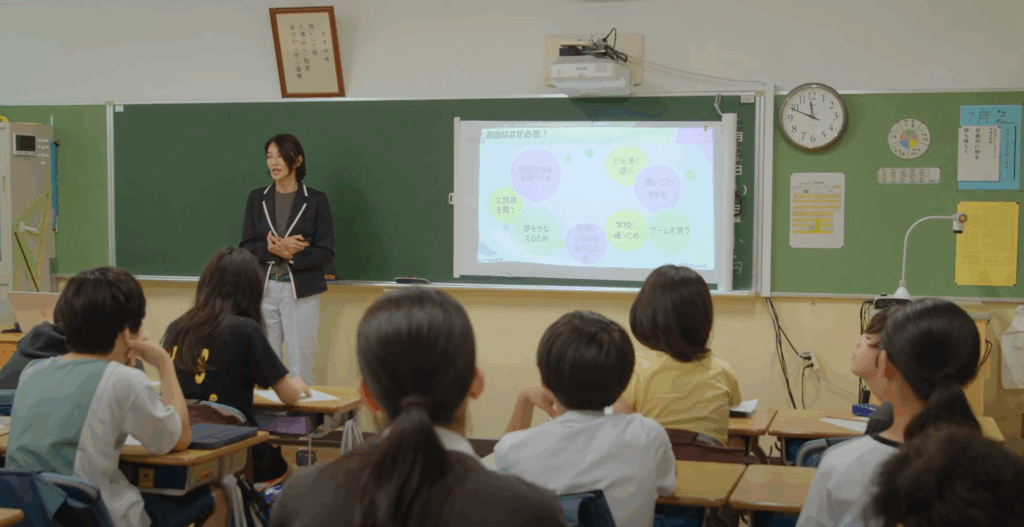

【TOPICS】実際の体験から見えた「お金の教育の重要性」

以前、東京都品川区の小学校からご依頼をいただき、小学6年生を対象にしたお金の特別授業を行ったことがあります。そのときに感じたことを共有します。

「お金や投資について知っていること、勉強していることはありますか?」という質問に対して、

数名の生徒が「NISA」や「バビロンの大富豪」についての話をしてくれました。

NISAは大人向けの少額投資制度であり、「バビロンの大富豪」は大人が読むような自己啓発的な投資本です。それを小学生の口から聞くとは、予想していませんでした。話を聞いていくと、その背景には、親が家庭内で積極的にお金や投資の話をしている環境があることがわかりました。

親の教育熱が子どもに影響を与えている

こうした子どもたちは、すでに日常的に「お金とは何か」「投資とは何か」といったテーマに触れており、当然ながら金融リテラシーの土台が作られつつある状態です。一部の家庭では、子どもたちに早くから「お金の教養をつけさせたい」と考え、実際に本を読ませたり、家庭内で対話をしたりしています。

その場に同席していた先生方に話を伺ったところ、「バビロンの大富豪」は聞いたことがないという方が大半でした。

これは決して先生方を責める話ではありません。なぜなら、学校教育の中で金融教育はまだ体系的に整っていないのが現状だからです。先生方もまた「教えたくても、自信がない」「どう伝えればいいのかわからない」と感じているのです。

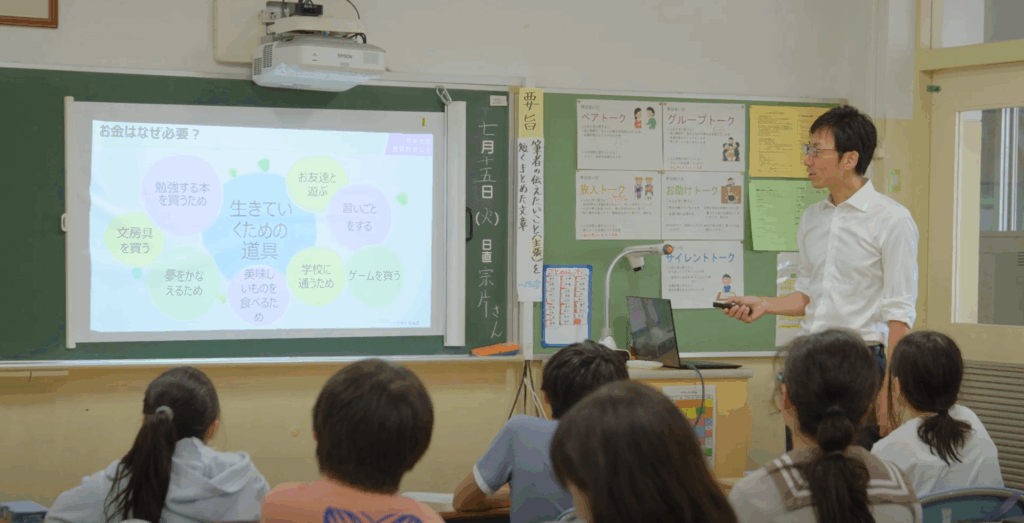

知識格差が、将来の格差につながる?

こうした状況から見えてきたのは、家庭による情報量や教育姿勢の違いが、子どもの金融知識の格差につながっているという現実です。

親が金融教育に前向きな家庭と、そうでない家庭では、すでに小学生の時点で「お金との向き合い方」が大きく異なります。そしてその違いが、将来の進学・職業・収入といった面で、経済的な格差につながってしまう可能性があることに、私たちは大きな危機感を覚えています。

誰にでも「正しい金融教育」を

だからこそ、私たち日本金融投資教育協会(JFIEA)は、お金や投資の基本的な知識を、すべての子どもたちに平等に届けることを使命としています。

家庭環境や地域差に左右されず、「知らなかった」では済まされない時代に、誰もが同じスタートラインに立てる金融教育の提供が求められています。私たちの無料勉強会は、まさにその第一歩として、保護者・子ども・教育現場すべてにとって有意義な学びの場になると信じています。

このような現場での気づきが、私たちの活動の根拠であり、推進力です。お金は、社会のしくみを理解し、自分らしい人生を築いていくための「共通言語」です。それを、限られた一部の子どもだけに任せるのではなく、すべての子どもたちが使いこなせるようになることこそ、未来への投資だと私たちは考えています。